.

Par Margaux Deuley

Alors, au mépris du contrat d’écriture qui le lie au quotidien belge, Alain Lallemand oublie la chronologie et le devoir d’objectivité. Immergé dans le quotidien des Irakiens, il s’autorise à tout écrire, des scènes de vie ordinaires à la peur viscérale des temps de guerre. À l’heure de soumettre son travail, le long récit du correspondant fait figure d’ovni. Pourtant, cet article, à mi-chemin entre le journalisme et la littérature, s’inscrit dans un genre bien existant: le journalisme narratif.

TOM WOLFE

1930 – 2018

À la brièveté des articles et au ton formel de cette dernière, ils opposent la liberté d’écriture, les formats longs et une subjectivité assumée. «Quel que soit le sujet, leur volonté est de resserrer la focale sur les hommes, leurs comportements et leurs sentiments. Aussi, ils s’intéressent particulièrement aux communautés marginalisées qu’ils jugent délaissées par les médias », explique Marie Vanoost, chercheure et spécialiste du journalisme narratif.

Si les bases du journalisme sont respectées (véracité et vérification des faits), leur style d’écriture se veut plus proche du roman. «Dans leurs articles, on retrouve de longues descriptions, un effort de mise en scène, des retranscriptions de dialogues complets – par opposition aux extraits de citations que l’on retrouve dans la presse – et des procédés d’intrigue qui visent à maintenir l’intérêt du lecteur jusqu’à la fin du texte », énumère-t-elle.

Car là où la plupart des articles suivent le modèle de la pyramide inversée – qui consiste à hiérarchiser les informations selon leur degré d’importance – le genre narratif la redresse. Ainsi, il faut parfois poursuivre la lecture jusqu’aux les dernières lignes du récit pour obtenir les informations essentielles, comme on vient à bout d’un polar pour en résoudre l’intrigue.

Faire appel aux émotions, non à l’intellect

Dès 1960, ère de la contre-culture aux États-Unis, le journalisme narratif gagne en ampleur. Sous les étiquettes de New journalism, non-fiction ou narrative journalism, des récits sont publiés régulièrement dans les magazines tels Harper’s et The Atlantic. Le genre se décline sous différentes formes : reportages, portraits et enquêtes.

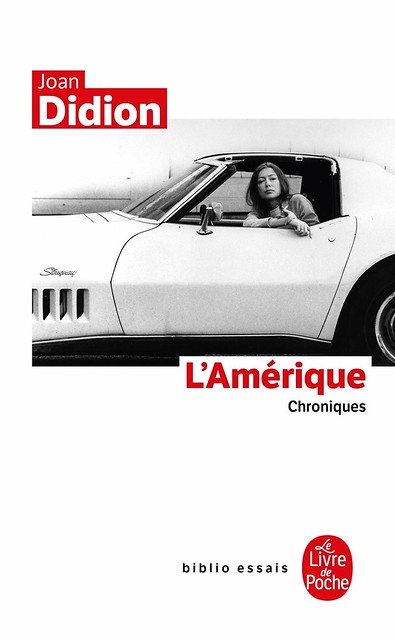

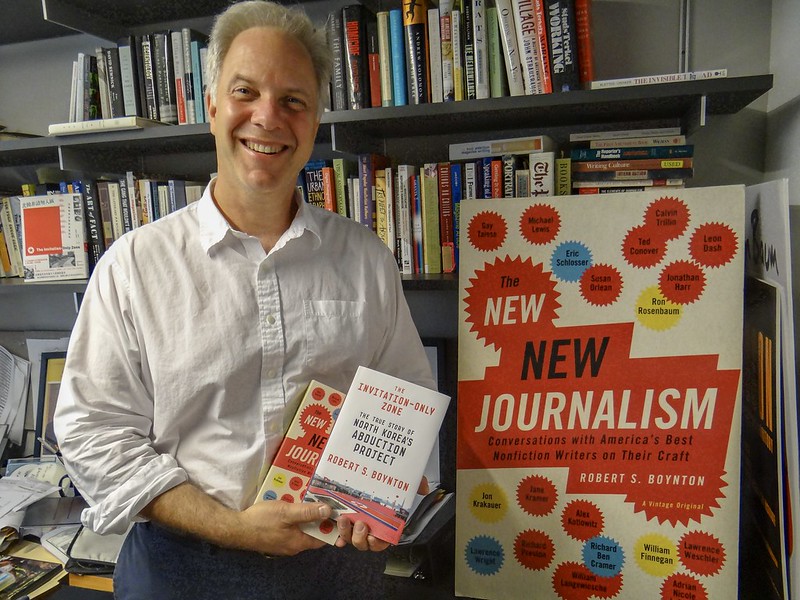

Leurs grandes figures, dont les histoires dépeignent les transformations politiques et sociales, se nomment Tom Wolfe, Joan Didion ou Truman Capote. «Bien qu’il reste un genre mineur, son influence est suffisante pour se répandre dans les grands titres de presse ; y compris dans les quotidiens traditionnels, comme le New York Times, qui publie ses premiers articles narratifs dans les années soixante-dix », explique Robert Boynton, journaliste au New Yorker et auteur de l’ouvrage New New journalism.

Lexique

Mook contraction de magazine et de book, livre. Il s’agit d’une revue relativement épaisse, vendue en kiosque et en librairie.

Les appellations New Journalism, non fiction et narrative journalism désignent toutes le journalisme narratif.

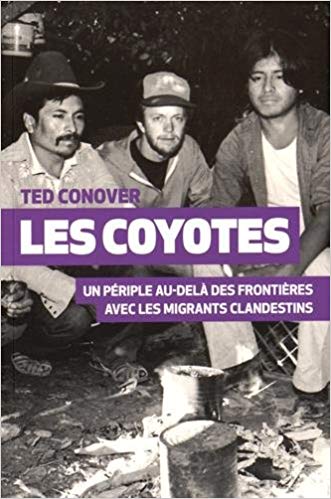

Sa méthode : l’infiltration et l’usage du « je ». Ainsi a-t-il traité des difficultés liées à l’immigration en traversant la frontière américaine avec des Mexicains clandestins et a décrit les conditions carcérales en devenant agent pénitentiaire dans une prison de l’État de New York. « L’usage de la première personne et l’immersion sont les seuls moyens pour un lecteur de ressentir viscéralement ce que j’ai vécu, estime-t-il. Et que cela soit clair ; le “je” m’aide à mieux servir ce que j’observe, pas mon avis. » Si le journalisme narratif est souvent taxé pour sa prétention, Ted Conover le voit, au contraire, comme un format plus accessible : « Le journalisme classique fait appel à l’intellect ; le narratif aux émotions. »

Le narratif, un antidote à la crise de la presse ?

De l’autre côté de l’Atlantique, à la même époque, le narratif peine à faire sa place. En France, si Albert Londres et Joseph Kessel se sont illustrés par leurs grands reportages littéraires, cette liberté d’écriture est restée marginale. L’époque est à la priorité donnée aux faits. Le début des années deux mille, toutefois, marque un tournant. La presse est déstabilisée par la crise de son modèle économique basé sur la pub et par la révolution numérique : chute des ventes, coupes des effectifs, réduction de la place attribuée aux formats longs. « À Libération comme à l’Obs, on me bassinait avec le discours voulant qu’avec Internet, les gens n’auraient plus le temps et ne s’intéresseraient plus aux longs papiers fouillés, souffle Christophe Boltanski, journaliste et écrivain. De fait, à chaque nouvelle formule, les articles se raccourcissaient et les contenus se simplifiaient. Je savais qu’on faisait fausse route.»

Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry, respectivement éditeur et journaliste, voient cette crise comme une aubaine. Convaincus que les lecteurs souhaitent le retour des histoires en formats longs dans la presse, ils fondent la revue XXI en 2008. Ce mook trimestriel, inscrit dans le sillage du journalisme narratif américain, compile des correspondances de guerre, des récits de voyages et des histoires du quotidien.

Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry, respectivement éditeur et journaliste, voient cette crise comme une aubaine. Convaincus que les lecteurs souhaitent le retour des histoires en formats longs dans la presse, ils fondent la revue XXI en 2008. Ce mook trimestriel, inscrit dans le sillage du journalisme narratif américain, compile des correspondances de guerre, des récits de voyages et des histoires du quotidien.

Depuis, chaque numéro se vend entre 25 000 et 50 000 exemplaires. Un succès. Christophe Boltanski, devenu rédacteur en chef en 2017, ne s’en étonne guère : «Internet a introduit deux choses : la gratuité – qui fait que toutes les informations se valent – et, dans la même lignée, les fake news. Tout cela a entraîné la perte de confiance des lecteurs. On ne peut donc plus se contenter d’informer, de faire du journalisme en surplomb et désincarné, assure-t-il. Pour redevenir crédibles, il nous faut raconter des histoires à hauteur d’hommes.»

Car qui dit narratif dit en effet un long temps d’observation et d’enquête. Philippe Coste, correspondant de L’Express à New York de 1998 à 2016, aujourd’hui journaliste pour America, l’estime nécessaire pour revenir au fondement du reportage : « Être surpris par ce que l’on découvre sur le terrain, réaliser qu’on a peu ou mal mesuré les enjeux d’un sujet. »

Un cas auquel il fut confronté lors de sa dernière enquête de quinze pages portant sur le pétrole aux États-Unis, laquelle démontre comment l’administration Trump nuit aux progrès environnementaux acquis sous Obama. « Alors qu’il était prévu que je reste une semaine dans l’Oklahoma, au bout d’une journée et demie, je réalise que le désastre est plus profond que je l’imaginais. J’ai donc demandé à rester quelques jours de plus. »

TRUMAN CAPOTE

1924 – 19848

À première vue, cette souplesse apparaît comme un luxe rarement offert par la plupart des rédactions. Non seulement parce qu’elles sont peu nombreuses à travailler sur la même temporalité (trimestrielle) que ces mooks, mais aussi parce que le journalisme narratif est à associer à un risque majeur de précarité. « Quand on part pour quatre mois ou plus sur le terrain, on ne peut espérer écrire et vendre plus de deux articles par an. Or cela ne suffit pas à vivre», affirme Ted Conover.

Lui, pendant quinze ans, a multiplié les petits contrats pour subvenir à ses besoins. « Entre deux articles, je travaillais comme chauffeur de taxi, comme serveur et je vendais quelques piges. Vivre du narratif est extrêmement rare », concède-t-il. Philippe Coste ne dit pas autre chose : « Pour l’instant, mes articles me permettent de faire un peu d’argent. Mais ils ne sont en aucun cas ma ressource principale.» À XXI, Christophe Boltanski espère compenser cette instabilité par l’attribution de salaires plus élevés que dans le reste de la presse française. « Un journaliste perçoit entre 3 500 et 4 000 euros par récit, ce qui est un bon salaire. Proportionnellement, les titres américains paient mieux, mais ils ont une force de frappe que nous n’avons pas. » Et la différence est loin d’être négligeable : au New Yorker comme au New York Times, l’article est payé entre 10 000 et 12 000 dollars.

JOAN DIDION

1934

Se former au storytelling

En France, un autre facteur freine l’expansion du narratif : le manque de journalistes capables d’écrire dans ce format. « Ce n’est pas un modèle qui s’enseigne dans les écoles de journalisme, constate Christophe Boltanski. On y apprend une écriture efficace et rapide, mais à camper une ambiance, un lieu et à faire progresser des personnages, non. Pour l’apprendre, il faut donc désapprendre. » C’est pourquoi, après avoir quitté L’Express en 2016, Philippe Coste s’est inscrit de plein gré dans une formation d’écriture documentaire à la New York Film Academy. « Le documentaire et le journalisme narratif ont en commun la recherche de l’émotion et la méthode de construction du sujet : travailler avec une succession d’images et des plans que l’on monte dans sa tête avant de mettre l’histoire en forme. »

Convaincue que la presse gagnerait à se doter d’auteurs aptes à écrire sur ce modèle, Julia Deck, journaliste, écrivaine et enseignante, a mis en place le premier module de journalisme narratif à l’École des métiers de l’Information (EMI-CFD) de Paris. Pour ce module expérimental de trois semaines, en février 2018, elle a invité Elisabeth Zerofsky, journaliste narrative au New Yorker, à venir encadrer les étudiants dans la réalisation de leur article. « Pour chaque sujet, elle expliquait qu’un casting était nécessaire pour trouver les personnages de l’histoire, qu’il fallait réfléchir en terme de réalisation. Au début, les élèves étaient très surpris de la voir employer ce vocabulaire cinématographique. Par rapport à leur techniques habituelles, ils avaient l’impression de réaliser un sujet un peu fabriqué », se souvient-elle.

Au même moment, le programme de journalisme narratif de l’université de New York accueille sa dix-huitième promotion. Les intitulés de ses enseignements ont de quoi surprendre : « journalisme empathique », « journalisme ethnographique » ou encore « journalisme sous couverture ».

Depuis son apparition, de part et d’autre de l’Atlantique, le journalisme narratif s’est donc développé à vitesse très inégale. Certains, comme François Ernenwein, rédacteur en chef de La Croix, voient toutefois le début d’un rééquilibrage des productions de la presse française en faveur du narratif : « Des journaux comme Le Monde se remettent à publier des 10 000 caractères, les longs formats reviennent. Dans ceux-là, on a le temps d’évoquer plusieurs axes et plusieurs réalités. De fait, les gens se sentent moins piégés. »

Enseignant à Science Po, il lui a été demandé pour la première année de consacrer un cours spécifiquement au reportage. « La demande sociale se réoriente vers ce genre, assure-t-il. Car nous lisons la presse avec un but : réduire nos incertitudes. Pour cela, on n’attend pas simplement des journalistes d’être les cliniciens froids de l’actualité. Notre demande est plutôt : aidez-nous à comprendre le monde.»

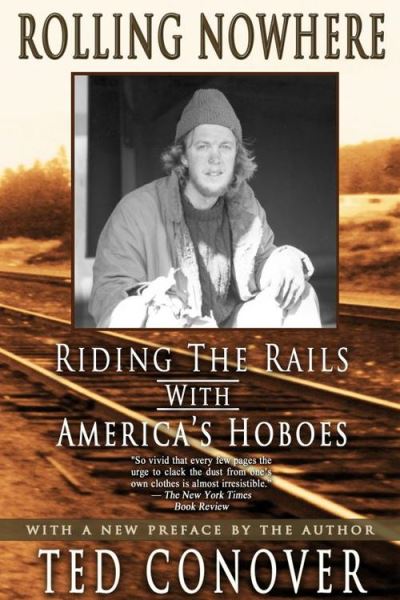

En trente ans de carrière, Ted Conover a parcouru les États-Unis, endossant des identités multiples : « hobo », gardien de prison, inspecteur de volaille, clandestin mexicain… En cours de route, il est devenu une sommité du journalisme narratif. Rencontre à New York.

Aîné d’une famille de quatre enfants, fils d’avocat, Ted Conover grandit dans un quartier aisé de Denver. À l’adolescence, la question de son avenir est déjà tranchée : le jeune garçon se voit rédacteur pour l’un des grands magazines américains de l’époque. Pourtant, à l’université de Cambridge, c’est l’anthropologie qu’il choisit. « J’admirais les anthropologues et les journalistes pour leur capacité à développer d’autres visions du monde. Les deux disciplines m’attiraient. Mais je me suis dit que les journalistes avaient bien moins de temps pour faire leurs recherches et s’en remettaient seulement à l’actualité. Chose qui n’était plus vraie quelques années plus tard, avec l’apparition du nouveau journalisme», expose-t-il, appuyé contre la bibliothèque murale.

À 22 ans, alors qu’il doit définir un sujet de thèse, il mûrit un projet ambitieux : s’infiltrer parmi les « hobos », ces vagabonds qui passent d’État en État à bord des trains de marchandises pour décrocher des contrats d’un jour, comme au temps de la Grande Dépression. Si l’idée séduit ses enseignants, ils tentent de l’en dissuader et lui rappelle qu’il se trouvera alors lui aussi en situation illégale. Ses parents, non moins inquiets, finissent par donner leur bénédiction.

Sur la route, le jeune homme est vite confronté à l’insécurité d’une vie en marge de la civilisation. Durant neuf mois, pour rendre une analyse la plus juste possible, il s’efforce de vivre dans les mêmes conditions que ses sujets, sans argent ni nourriture, luttant pour un peu de sommeil et de confort.

À l’époque, son récit est d’autant plus remarqué qu’il vient ternir la mythologie de la vie des hobo, libre et fraternelle, largement alimentée par les écrivains tels Kerouac et London. Conover, s’il en était bercé avant de partir, dépeint, quant à lui, une existence semée de violences et de rencontres toujours éphémères. L’auteur en profite pour dénoncer l’impossible confusion entre journalisme et littérature :

En 1986, ses envies de voyage le rattrapent. Pour son deuxième livre, Coyotes, Ted Conover recueille cette fois-ci l’histoire des Mexicains, acharnés à passer la frontière. L’immersion dure un an et n’est pas moins éprouvante que la précédente. Avec les clandestins, il faut faire face aux passeurs, esquiver les avions de repérage et travailler dans des vergers d’agrumes sous un soleil de plomb. Comme résumé en début d’ouvrage : « J’ai travaillé, bu, fumé, conduit, dormi, transpiré et frissonné avec les Mexicains. »

« L’usage du “je” me donne une légitimité et une crédibilité qui est fondamentale en journalisme. Je n’ai pas seulement interviewé les Mexicains. J’ai dormi sur le sol avec eux. »

Ted Conover

Au retour, Ted Conover devient père de famille. Il lui faut alors trouver de quoi compléter ses minces revenus de journaliste narratif. Dans son minuscule appartement d’Aspen, il candidate pour des postes de serveur, de chauffeur de taxi et de pigiste pour des titres locaux. Et parvient parfois à faire d’une pierre deux coups, gagnant sa vie comme inspecteur de volaille dans un abattoir du Nebraska tout en écrivant sur ses conditions de travail pour Harper’s.

Ted Conover revient à New York en 1992 avec un nouveau grand projet. « Cette année là, je me suis rendu compte que la population carcérale des États-Unis est l’une des plus importante au monde. Je me suis dit qu’il était nécessaire d’entendre la voix des gardiens de prison sur ce sujet. »

Reste que la prison de Sing Sing où il désire entrer refuse l’accès aux journalistes. Ted Conover mettra deux ans à passer ses portes, le temps de préparer le concours pour devenir lui-même agent pénitentiaire. « Comme pour mes immersions précédentes, je tenais un cahier de notes sur moi et écrivais des anecdotes à la sauvette pendant la journée. Le soir, je rentrais dans ma maison du Bronx et passais par la porte de service pour ne pas réveiller mon fils et continuer d’écrire. »

New Jack : Dans la peau d’un gardien de prison, le reportage de 464 pages qui découle de cette immersion (paru en France aux Éditions du Sous-Sol le 5 avril 2018) le propulse en finale du Prix Pulitzer 2001. Il asseoit aussi sa légitimité pour devenir directeur du programme de journalisme narratif de l’Institut de journalisme Arthur L. Carter, rattaché à l’université de New York, où il enseigne le journalisme empathique et ethnographique à une classe d’une dizaine d’élèves. « Ils sont pour moi des bases essentielles du genre narratif, qui est à la fois un travail scientifique et social, où l’on cherche le juste équilibre entre l’observation et l’empathie», explique-t-il.

Il y quatre ans, son fils Asa, alors âgé de 19 ans, découvre son premier livre sur les hobos. «Super livre papa», lui lance-t-il. Une semaine plus tard, Asa sort de sa chambre et l’interpelle : «Dis, si je voulais voyager comme toi à bords des trains de marchandises, tu m’apprendrais comment faire ?» Avec un plaisir non dissimulé, Ted Conover lui répond: « D’accord. Mais à condition qu’on y aille ensemble. » Ainsi, à 56 ans, le journaliste est retourné guetter et bondir sur des trains en marche, guidant Asa vers les plaines du Wyoming. S’il a mis son fils en garde contre les dangers de l’aventure ? « Être bon parent, c’est parfois éviter d’être trop prudent. »

Il y a un an, le mook America naissait d’une envie urgente. Celle d’Eric Fottorino et de François Busnel d’aller explorer l’Amérique qui venait d’élire Donald Trump. Le magazine, dans un format proche de la revue XXI, a la particularité d’être écrit à la fois par des journalistes et des romanciers.

– Eric Fottorino : «Tout le monde répète qu’on n’a rien vu venir. Au fond, que s’est-il passé ?»

– François Busnel : «Les journalistes et les experts ont joué les prophètes au lieu de nous dire ce qui se passait vraiment. Alors qu’au même moment, je lisais des romanciers qui racontent la vie des gens dans l’Ohio, dans l’Oklahoma… Ils écrivent que les gens n’en peuvent plus, qu’Obama, ça ne passe pas. Tous ces écrivains nous mènent vers un pays qui va voter Trump quand les journalistes se contentent de dire qu’il est un clown incapable de gagner. »

– Eric Fottorino : « Et maintenant qu’il est élu, qu’est-ce que nous, journalistes, pouvons faire ? »

– François Busnel : « Mettre notre avis de côté, poser de nombreuses questions et raconter des histoires. Et si possible les moins mauvaises. »

Tel est le diagnostic qui convaincra François Busnel et Éric Fottorino d’initier ce projet de presse singulier : America, un mook trimestriel de quelques 260 pages, écrit à la fois par des journalistes et des romanciers pour raconter l’Amérique d’aujourd’hui. « Au milieu des enquêtes des journalistes, on trouve des passages de textes, de nouvelles de fiction, des reportages avec une subjectivité assumée », expose François Busnel un peu plus d’an après la création du magazine, dans son bureau du 15e arrondissement de Paris. «On a pensé que la situation était suffisamment grave pour qu’on s’y mette. Il nous fallait une revue qui permette de comprendre le monde tel qu’il va, tel qu’il ne va pas. Et donc de ne plus dire : “0n n’a rien vu venir.”»

« Le journalisme narratif n’est pas que du divertissement. C’est une autre façon de raconter le monde et d’inviter le lecteur à rester »

François Busnel

Chaque numéro d’America comporte ainsi une interview longue de quinze pages, mettant en lumière l’œuvre et l’opinion d’auteurs comme Jonathan Franzen ou James Ellroy.

L’Amérique, par ses marges

Les enquêtes des journalistes, parmi lesquels Sylvain Cypel, ancien du Monde ou Philippe Coste de L’Express, sont réalisées à travers le pays entier et abordent des sujets aussi divers et complexes que le port d’arme, l’homophobie ou les dégâts environnementaux. Numéro après numéro, se constitue alors une fresque des enjeux pressentis comme durables aux États-Unis. François Busnel se réjouit de donner le temps et la place que les journalistes se voient de moins en moins offrir dans les rédactions. « Ceux que nous avons appelé à travailler sont capables de passer deux ou trois mois sur un sujet et d’en faire un récit rythmé de 40 000 signes, assure-il. Mais à part dans Le Monde, l’été, on leur donne peu cette occasion.»

«Faire coexister deux visions du monde »

Et c’est en cela que les écrivains ont pour lui une partition à jouer. Le journaliste littéraire, dont le carnet d’adresse s’est enrichi à mesure de ses voyages aux États-Unis pour son émission les Carnets de route sur France 5, s’est entouré des grands noms de la littérature française et américaine pour le projet. Paul Auster, Marc Dugain, Toni Morrison, Philippe Besson ou André Clavel, entre autres.

Bientôt paraîtra le septième numéro. America peut se prévaloir d’un joli bilan. En janvier 2018, le magazine s’est vu remettre le prix de l’Innovation des Prix Relay des Magazines de l’année. Grâce à ses 150 000 exemplaires vendus, il peut continuer de s’autofinancer sans publicité. « America coûte très cher à produire, précise François Busnel. Quand il a fallu décider son prix de vente, on nous a d’abord proposé 14 euros. Mais pour rentrer dans nos frais, réaliser un bel objet, payer les journalistes et les écrivains et leur permettre de rester longtemps sur leur lieu de reportage, nous l’avons fixé à 19 euros. »

Pour lui, le succès de la revue, vient comme la preuve que le journalisme narratif a et aura toujours un public. « On pense trop souvent en terme d’opposition écrivain ou journaliste, court ou long format. La question à se poser est simplement : le lecteur va-t-il refermer le journal en ayant retenu quelque chose ? S’il retient ne serait-ce qu’une seule idée, mais qu’elle le dérange et lui donne envie d’aller chercher la connaissance, le pari est gagné.»

Pour aller plus loin

Livres

• Hadj Bangali Cissé, Alain Lallemand, journalisme narratif en pratique, Question de communication, De Boeck, 2013.

• The New New Journalism : Conversation with America’s Best Nonfiction Writers on Their Craft, New York, Vintage, 2005.

• La tension narrative : Suspense, curiosité et surprise, Raphaël Baroni, Le Seuil

• Une histoire du journalisme littéraire américain, John Hartsock, Presse de l’Université du Massachussets, 2000.

• « La tension narrative : Suspense, curiosité et surprise », Raphaël Baroni, Le Seuil

Articles

• « Journalisme narratif : des enjeux contextuels à la poétique du récit », MarieVanoost, Cahiers de Narratologie, 2016.

• A Short History of long-form journalism, INA Global,

Émissions de radio

• France Culture, « Tom Wolfe le nouveau journalisme et la vérité intérieure », le billet culturel de Mathilde Serell, émission du 16 mai 2018.

Vidéos

• Ted Conover on litterary reportage, Youtube, 5 septembre 2008.

• Robert Boynton, C-SPAN, The New New Journalism, 9 mars 2005

Margaux Deuley

@MargauxDeuley

24 ans

Après une Année spéciale journalisme, mention presse magazine,

a suivi une licence pro, spécialité presse écrite et en ligne.

Passée par Libération, l’AFP, La Croix et French Morning New York.

Se destine à la presse magazine.