Cinq frustrations et légumes par jour

Communément appelée « la maladie du manger sain », l’orthorexie est un nouveau trouble du comportement alimentaire qui s’est développé en réaction aux différents scandales sanitaires. L’orthorexique essaie de contrôler son alimentation et ainsi son corps. Une précaution qui vire à l’obsession. Quitte à s’en rendre malade.

Par Clotilde COSTIL, Laura HUBERT, Virginie ZILIANI

Dans la vie, c’est Imane Sqalli. Mais, sur le Net, on l’appelle « Cave and Coconut », « grotte et noix de coco » en français. Un nom de blogueuse en accord avec un mode de vie quasi préhistorique ; le régime paléolithique.

En un mot, manger « paléo » revient à exclure les aliments qui n’étaient pas consommés par les hommes du Paléolithique, soient les produits laitiers, les céréales, les légumineuses, le sucre et, bien sûr, tous les produits transformés.

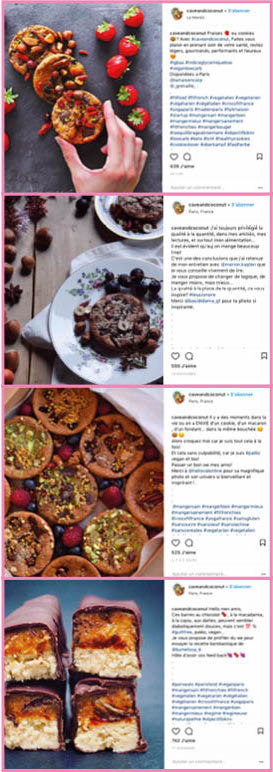

Pourtant, cette quadragénaire parisienne branchée n’a rien d’une « femme des cavernes ». Avec près de cinq mille abonnés sur Instagram, Imane Sqalli tient son Smartphone comme le prolongement de sa main et soigne ses publications à la perfection. Son credo ? Les cookies paléo-vegan.

Une hérésie pour certains qui considèrent encore ce biscuit comme représentatif de la malbouffe. Un défi pour Imane qui souhaite développer une alimentation gourmande mais avant tout saine. Après plusieurs années de tests culinaires, elle est parvenue, il y a un an, à mettre au point une recette à base de noix et de fruits, qu’elle commercialise sous la marque « Cave and coconut ».

Installée depuis peu dans un petit atelier du 11e arrondissement de Paris, cette toute nouvelle entrepreneuse court après les rendez-vous avec de nouveaux clients, « paléo ou non ». Aidée d’un associé, elle assure pourtant seule la fabrication de ces gâteaux censés « apporter une clarté mentale » grâce aux nombreux [simple_tooltip content=’aliments dotés de capacités nutritionnelles supérieures aux autres avec des teneurs élevées en vitamines, minéraux, antioxydants, acides gras essentiels, fibres’]superaliments[/simple_tooltip] qui les composent. Sur la paillasse en inox de sa cuisine, que des produits naturels et biologiques, entreposés dans des pots en verre. Certains occupent souvent le garde-manger du consommateur lambda : cacao en poudre, noisettes, noix de cajou… D’autres, comme le maca, les graines de chia ou les baies de goji, sont moins classiques mais ravissent les partisans d’une alimentation vertueuse.

Dans le brouhaha des fours en marche, Imane Sqalli mitraille ses préparations tout juste sorties du four pour une publication prochaine sur son compte Instagram. L’objectif est de proposer des coffrets de cookies « spécial fêtes » à l’approche de Noël. Sur un fond blanc, la blogueuse fait le focus sur les éclats de noisettes et de macadamia. Coloré et gourmand, le cliché récoltera plus de 700 « likes ». Après quelques appels, elle finalise un placement de produits avec une marque de jus bio. Puis, il est temps de gagner l’épicerie de quartier pour quelques courses de dernière minute. A deux pas de Bastille, métro Oberkampf, Imane vient régulièrement se fournir dans cette boutique adepte du « manger sain ». Ici, que des produits locaux, bio, « sans », destinés à satisfaire pléthore de régimes alimentaires.

Diplômée d’une grande école de commerce, la fondatrice de Cave and Coconut n’était pourtant en rien prédestinée à vivre au rythme de ce régime exclusif [Les régimes d’exclusion empêchent ou diminuent fortement la consommation d’un ou de plusieurs aliments, NDLR]. « J’ai perdu ma maman d’un cancer. J’étais tellement malheureuse que j’ai moi-même développé une maladie auto-immune avec une progression fulgurante », explique-t-elle. La seule issue qui s’offre alors à elle : ingurgiter chaque jour des doses médicamenteuses importantes, dont des antidépresseurs, sans certitude de pouvoir un jour guérir.

Dans un état quasi végétatif, Imane se réfugie dans la lecture et découvre un témoignage surprenant. Un jeune homme, diagnostiqué dépressif à l’adolescence, a soigné sa maladie en retirant le gluten de son alimentation. Lassée du discours médical classique, Imane est séduite par cette méthode qu’elle finit par adopter. « Et pourquoi pas moi ? »

Le défi est lancé. « J’enlève le gluten, je repars travailler en vingt-quatre heures », raconte-t-elle, convaincue. Et elle ne s’arrête pas là. Essai après essai, c’est le lactose, puis le sucre, puis les céréales qu’elle retire de son alimentation. « Je dis souvent que la détoxification, c’est comme quand on entre dans une maison sale. On commence par nettoyer par terre, puis le plafond. Eh bien ça, c’était le gluten. Ensuite, les produits laitiers : les murs. Puis les fonds de tiroir : c’est le sucre. »

Détoxifier, purifier, nettoyer son corps de l’intérieur, comme l’on désinfecte sa maison de fond en comble. Serait-ce donc ça l’orthorexie, communément appelée « obsession du manger sain » ? Quoi qu’il en soit, le régime paléolithique a été classifié par la British Dietetic Association parmi les cinq pires régimes pratiqués par les célébrités en 2015, affirmant qu’il est « mal équilibré, chronophage et vecteur d’isolement social ».

D’après Pierre-Antoine Bourreau, nutritionniste à Tours, un « orthorexique va être excessif dans ses choix, il va avoir une alimentation trop monomorphe et diminuer la palette de ce qu’il ingère par des restrictions ». Et chez certains adeptes de l’alimentation « sans », ces privations peuvent aller très loin car elles leur donnent une sensation de déculpabilisation : « A chaque fois que j’enlève quelque chose de mon alimentation, je me sens mieux », affirme la créatrice de Cave and Coconut.

Comme elle, Émeline Matuzac, instagrameuse, est adepte d’une alimentation « healthy ». Agée d’une vingtaine d’années, elle a décidé de soigner sa spondylarthrite ankylosante en arrêtant de consommer le gluten et le lactose. Et ce, sans avis médical. « Je m’inspire beaucoup d’Instagram. Ça me donne des idées et je les adapte », rapporte la jeune femme décrite comme « food and sport addict » dans sa bio.

Ainsi, petit-déjeuners, déjeuners puis dîners font à chaque fois l’objet de quelques minutes de mise en scène et de prise de vue pour Émeline. « C’en est presque devenu un toc de manger en photographiant mes plats. Si mon assiette n’est pas jolie, je prends moins de plaisir à la manger », admet-elle. Prenons le porridge, chouchou culinaire des instagrameuses. Quelques tranches de bananes alignées par-ci, des flocons d’avoine par là et une touche de couleur avec le coulis rouge qui accompagne ce bol de vitamines pour commencer la journée. Ce petit-déjeuner va alors rejoindre la longue liste de recettes créatives et appétissantes regroupées sous le même mot-clé : « healthy » ou « sain ».

Instagram favoriserait le développement de certains TCA

Bien qu’elle en soit la première utilisatrice, la jeune femme admet les travers d’Instagram. Celui-ci est reconnu comme l’un des réseaux sociaux qui favorise le plus les troubles du comportement alimentaire (TCA), surtout l’orthorexie selon une étude de l’University College de Londres. Mais pour être envahis par les posts alimentaires ou sportifs, il faut avoir un penchant pour ces pratiques. « Les algorithmes d’Instagram fonctionnent de telle manière qu’ils enregistrent le temps durant lequel vous regardez un contenu et ils vont vous proposer des contenus similaires », pointe Romain Rissoan, auteur de Réseaux sociaux – Comprendre et maîtriser ces nouveaux outils de communication (Éditions ENI, 2016). Ces outils peuvent donc transformer un simple attrait envers ces modes de vie, en véritable obsession : les posts envahissent progressivement le fil « explorer » et le cercle vicieux commence.

Au règne de l’image (et des corps) parfaite, « c’est un peu la course à qui mangera le mieux, à qui sera la plus jolie », reconnaît Émeline. Et Pierre-Antoine Bourreau de constater : « Les modes vont plus vite à cause des réseaux sociaux. Par exemple depuis les années soixante-dix quand j’ai débuté, j’ai pu rencontrer des gens avec des régimes alimentaires à la marge, qui se diffusaient par le bouche à oreille. Ça n’allait pas aussi vite que le système actuel. » Un jour coupe-faim, l’autre ultraprotéiné, à base de drainants ou de brûleurs de graisses… les régimes aussi suivent les modes. Depuis dix ans environ, l’apparence physique n’est plus le seul facteur qui pousse à ces cures alimentaires. L’inquiétude face à la santé entre désormais principalement en jeu. « Devant un monde qu’on ne peut plus contrôler, avec la pollution, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, on redoute ce que l’on va manger », analyse le nutritionniste. Néanmoins, la définition du « manger sain » n’est pas comprise de la même manière par tout le monde : « Supprimer des aliments peut provoquer des carences, c’est une certitude. Manger sain, ça veut avant tout dire manger de tout en quantité raisonnable. »

De jeunes individus, passés par la maladie, en sont aujourd’hui bien conscients. Du haut de ses 20 ans, Anaïs Ravier a surmonté l’orthorexie. Aujourd’hui, elle est étudiante en pharmacologie-biologie à Bath, en Angleterre. À 16 ans, cette Valbonnaise (Alpes-Maritimes) s’est mise à contrôler tout ce qu’elle mangeait : en pleine puberté, elle était devenue la plus grande de sa classe. Elle se sentait aussi « la plus lourde ».

Sur Instagram, les comptes de filles à la plage ne faisaient qu’augmenter ses complexes : « Elles sont bronzées, vegan et toutes fines ». L’image, qu’elle juge parfaite. À laquelle elle voulait ressembler. En 2014, avec une amie, elle a créé un compte Instagram pour les vegans « Pineapplestories » – traduisez « Les histoires d’ananas ». « Ça me donnait une échappatoire, c’était une manière de me prendre en main, de contrôler mon humeur et de me donner de la valeur aux yeux des gens. » Pour se valoriser encore plus face au regard de ses followers, Anaïs perd du poids, passant de 61 à 58 kilos pour 1,65 mètre. Les pluies de likes et de commentaires élogieux affluent et lui redonnent confiance : « Tout le monde me disait que j’avais l’air super, que j’étais fine. Mes followers me demandaient des conseils et admiraient mes recettes de cuisine. » C’est là que commence le cercle vicieux.

Pour garder l’image d’une « personne saine », les écarts sont interdits, sinon la jeune femme aux cheveux roux flamboyants culpabilise : « Quand j’étais en terminale, on me demandait “comment tu arrives à avoir un compte Instagram, manger un truc différent tous les jours, cuisiner toi-même, avoir des bonnes notes et faire du sport cinq ou six fois par semaine ?” Je ne pouvais pas les décevoir. »

Sortir au restaurant : trop stressant

À force de faire du sport, Anaïs a repris du poids. Même si ce n’est pas de la graisse, mais bien du muscle, voir le poids sur sa balance augmenter la fait paniquer. « J’ai commencé à m’imposer plus de règles pour perdre le poids que j’avais gagné. Il y a des moments où je jeûnais deux fois par semaine et je m’imposais 300 calories par jour. » Elle a éliminé toute source de graisse, jugeant toutes les matières grasses mauvaises, saturées ou non.

Cette logique de « bons aliments » et de « mauvais aliments », elle l’a puisée sur d’autres comptes Instagram, dits « healthy ». Une fois sortie de sa cuisine, où compter chaque calorie la rassure, manger à l’extérieur devient très stressant : « Au restaurant avec des amis, si je commandais une salade et qu’il y avait trop d’huile dessus, j’avais presque envie de pleurer. » Elle voulait toujours garder le contrôle sur son alimentation.

À l’été 2017, à l’occasion d’un stage, elle emménage à Paris chez sa tante : « C’était elle ou mon cousin qui cuisinaient. Je n’avais pas le contrôle sur ce que je mangeais, mais je n’avais pas d’autre choix. » Le temps d’adaptation fut très éprouvant au début, mais au fur et à mesure, de ne plus avoir le contrôle l’a fait relativiser : « Je n’ai pas pris de poids pour autant, j’étais tellement plus heureuse de cette façon. » Elle a pris du recul : « On ne réalise pas que derrière un post Instagram, il y a 300 essais, ou que la photo est retouchée. Dans ma tête, les autres étaient parfaits. Et moi non. » Aujourd’hui, elle ne passe quasiment plus de temps sur Instagram et mange quand elle a faim, sans abuser ni de la restriction alimentaire ni du sport.

L’orthorexique se perd dans une époque où il y a un problème avec la qualité de la nourriture : « Chez quelqu’un qui a déjà une fragilité, les émissions télévisées sur les dessous de l’industrie alimentaire peut déclencher une pathologie orthorexique. L’orthorexie est une peur : un manque de confiance envers la société, un manque de confiance en soi et aux autres », affirme Barbara Hubert, psychanalyste.

L’orthorexie est un trouble du comportement alimentaire « complexe à diagnostiquer » selon la psychanalyste. Cette maladie, récente, n’apparaît pas encore dans le DSM V (manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) ni dans la CIM 10 (classification internationale des maladies, publiée par l’OMS).

L’orthorexie a d’ailleurs un point commun avec les autres troubles alimentaires comme la boulimie ou l’anorexie, celui de vouloir garder le contrôle sur ce qui est ingéré et plus généralement celui de vouloir garder le contrôle sur son corps.

L’alimentation saine comme revendication identitaire

Geneviève Brechon, maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologique à l’université de Tours, explique que l’orthorexie est une pathologie qui touche le corps. Elle se déclenche à l’adolescence, surtout chez les jeunes filles mais aussi, dans une moindre mesure chez les jeunes hommes : « Au moment de la puberté, et donc de la sexualité féminine, l’orthorexie traduit, entre autres, un refus de la sexualité. » Pour l’adolescent, sous prétexte de « manger sain », l’orthorexie constitue une revendication identitaire, pour se différencier des autres. Celle-ci est d’autant plus forte avec les réseaux sociaux, dans lesquels il y a un phénomène de regroupement entre personnes qui souffrent de troubles alimentaires. C’est une façon de former une communauté dans une société très individualiste.

Les personnes orthorexiques cherchent la perfection qui vient souvent du contexte familial : « Les parents les décrivent comme autonomes, bonnes élèves. Donc il y a cette idée de garder l’image idéalisée que leurs parents ont d’elles. » Cette recherche d’un idéal est aussi synonyme de contraintes, comme le souligne Patrick Denoux, professeur de psychologie interculturelle : « Les punitions que s’inflige un orthorexique ainsi que les récompenses qu’il s’octroie consolident une très forte estime de soi, confinant au sentiment de supériorité et allant d’une irrépressible inclinaison pédagogique jusqu’au prophétisme diététique sectaire. »

Pour ce faire, l’individu veut aussi contrôler ce qu’il ingère. Ce contrôle est moins possible aujourd’hui avec la multitude d’intermédiaires entre le consommateur et le producteur. Certains rêvent d’un retour à un lien direct au produit.

Le marketing s’est emparé de la tendance

Pour respecter les injonctions qu’il s’est lui-même fixé, l’orthorexique bénéficie d’un panel d’options instaurées par l’industrie agroalimentaire. Progressivement, les produits étiquetés « sans gluten », « sans lactose », « sans sucre » se sont développés en masse dans les rayons des supermarchés. Dans les allées diététiques, la couleur verte est de mise. Le message est simple : ce que le client ingère est naturel, plus sain et possède des attributs quasi médicinaux. Les mentions « sans » deviennent, à elles seules, de véritables arguments de vente. Si les aliments « sans gluten » et « sans lactose » existent depuis une cinquantaine d’années, leur essor auprès du grand public date seulement d’une décennie. D’après le cabinet d’études IRI France, les ventes de produits « sans gluten » ont bondi de 42 % en 2014. Initialement, ce marché de niche regroupait des marques inconnues du grand public et donc plus difficiles à trouver, comme Allergo ou Schär. Désormais, la grande distribution propose des mets sans la protéine de la discorde, accessibles à tous les publics.

« Aujourd’hui, les Français ne sont plus dans une recherche de plaisir mais d’évitement. Ils choisissent les produits parce qu’il n’y a pas de conservateurs, de colorants, parce que c’est végan… Et les marques l’ont bien compris », analyse Béatrice de Reynal, nutritionniste chez Nutrimarketing. L’étiquetage alimentaire a contribué à renforcer la psychose autour de l’industrie et à modifier le rapport à la nourriture. Il y a six ans, l’Union européenne instaurait un règlement concernant la protection des consommateurs.

L’article 21 prévoit ainsi « l’étiquetage de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou intolérances ». Suite à cette modification, les allergènes ont pris une place importante sur l’emballage des produits. En jouant sur la peur des additifs chimiques, les marques ont modifié leur packaging pour élargir leur clientèle initiale, intolérantes à ces composants, à des consommateurs sensible à ce qu’ils mangent.

« Avec ce règlement, on étiquette ce qui fait mal, comme le sel, le sucre, les graisses saturées. Outre-Atlantique, ils ont toujours été dans ce modèle là puisqu’ils n’ont jamais mangé pour se faire plaisir, mais pour combler des besoins énergétiques », complète la nutritionniste.

Mais les produits « sans » sont-ils réellement plus sains pour la santé ? « Non, répond Béatrice de Reynal. Si vous voulez faire du pain sans gluten, par exemple, vous êtes obligés de mettre des additifs, donc des ingrédients assez médiocres comme de l’amidon de riz. » Le magazine 60 millions de consommateurs révélait en 2016 que les produits « sans gluten » contiennent moins de fibres et de protéines que leurs homologues complets. « Faute de gluten, qui donne de l’élasticité à la pâte et de la texture au produit fini, [les industriels] incorporent des additifs de type épaississants et émulsifiants », détaillait le magazine. S’ils se revendiquent plus naturels, ces aliments sont en réalité le résultat de manipulations chimiques, bien loin de la promesse salutaire de l’emballage.

Instagram prend les armes

Alors que le culte de l’apparence et des poses impeccables règne sur les réseaux sociaux, certaines font le choix de dénoncer les coulisses des « bonnes » photos et de prôner l’acceptation de soi. C’est le cas de Louise Aubery, 20 ans, étudiante de Sciences Po Paris et suivie par plus de 105 000 abonnés. La Parisienne, cheveux châtain clair et yeux bleus, prône depuis deux ans le « body positivity » à travers son compte Instagram. « Cela permet aux jeunes filles d’être moins dures envers elles-mêmes et de se concentrer sur leur bien-être plutôt que juste sur leur apparence », estime-t-elle. L’objectif est d’assumer son corps tel qu’il est pour mettre en lumière l’impossible perfection vantée par les bloggeuses. Sur le réseau social, Louise Aubery dévoile son parcours pour arriver à la « meilleure version d’elle-même », sans occulter son ventre ballonné ou sa cellulite.

Paradoxalement, c’est en suivant des comptes instagram de bloggeuses anglo-saxonnes qu’elle s’est libérée de ses préjugés. « J’ai pu apprendre beaucoup, notamment qu’il ne fallait pas avoir peur de manger plus, que le cardio n’était pas la solution et que se muscler ne signifiait pas ne plus être féminine », ajoute-t-elle. Armée de son clavier, elle partage, non sans humour, son évolution vers son bien-être. En novembre dernier, elle levait fièrement ses tartines pour dépouiller le pain des clichés les plus tenaces. « L’excès de poids vient d’un EXCÈS tout court. Que ce soit un excès de lipides, un excès de protéines, même un excès de légumes. C’est ça qui vous fera prendre du poids, pas les glucides », clamait-elle.

De son propre aveu, son compte est destiné à aider le plus de personnes possible à trouver un équilibre dans leur vie. Faute « d’avoir pu se donner soi-même des conseils il y a deux ans », elle prodigue des astuces pour que ses followers ne culpabilisent plus lors de la préparation de repas. « Oui, on doit être conscient des portions dont on a besoin. Oui, on doit s’assurer de manger équilibré en protéines, glucides, et lipides. Mais est-ce que cela signifie qu’on doit considérer l’alimentation comme quelque chose de purement fonctionnel ? » interroge-t-elle dans un de ses posts autour du nombre de calories d’amandes qui doit être ingéré. Son mantra est simple : il faut écouter son corps et se faire plaisir.

Pourtant, son rapport à la nourriture n’a pas été exempt de toute culpabilité. Elle explique avoir succombé à l’orthorexie à ses débuts. « Je ne pensais qu’à être la plus “fit” possible. Tout ce que je mangeais, tout ce que je faisais devait y contribuer. Cela devenait une obsession. Mais je ne m’en rendais pas compte », avoue l’instagrammeuse. Sa page, parsemée de posts avant/après, rappelle que la balance ou les images de corps parfaits ne peuvent conditionner un mode de vie indéfiniment. « Je pèse maintenant 57 kilos [pour 1,68 mètre], et je suis plus heureuse que jamais », conclue-t-elle, sur un de ses posts.

Doit-on réellement craindre ce qu’il y a dans nos assiettes ?

Il est midi. Au milieu du buffet à volonté d’un restaurant, au menu de la cantine scolaire ou pêle-mêle dans notre frigo, un choix multiple d’aliments qui attisent nos papilles. Des œufs, de la viande hachée, de bons légumes frais, des tartelettes sucrées. Autant de sympathiques produits qui, en apparence, ne peuvent que satisfaire notre estomac affamé. Pourtant, ces dernières décennies, chacun de ces mets a fait l’objet d’un scandale alimentaire sans précédent. Nul besoin de rappeler la psychose qui a entouré la crise du lait contaminé à la salmonelle chez Lactalis, de la viande de cheval ou encore des œufs contaminés au Fipronil ces derniers mois. Salmonelle ou E. Coli sont devenus les bêtes noires des industriels mais aussi des consommateurs, devenus, au fil des années, bien plus vigilants. Face à cette menace constante qui fait trembler les consommateurs, doit-on manger La peur au ventre [livre de Patrick Denoux, ed. JC Lattès, Essais et documents, 2014] ?

En 2016, 79 % des Français jugeaient probable que les aliments nuisent à leur santé. Un chiffre qui donne le tournis quand on sait que le repas gastronomique français est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Dans une société mondialisée où l’on peut se nourrir sans savoir comment a été élevé/cultivé puis préparé nos aliments, le consommateur n’est plus tout à fait maître de ce qu’il ingurgite.

« A partir du moment où le risque que l’on perçoit est extérieur à nous, on le ressent beaucoup plus grand », explique Patricia Gurviez, professeur à Agro Paris Tech. Cette spécialiste du comportement alimentaire est chaque jour confrontée à la contradiction d’une société qui redouble d’effort pour réduire les risques sanitaires. « Je rencontre des agriculteurs qui se plaignent de normes à n’en plus finir dans un pays hyperprotecteur et aussi de consommateurs dépassés qui ne savent plus quoi manger de peur d’être empoisonnés. » D’après elle, le contrôle et l’injonction permanente ne sont pas la solution pour une alimentation plus saine et, par définition, plus appréciée. « Le fait qu’on ait mis en place des contrôles pour autre chose favorise la fraude sous prétexte que l’on veuille surprotéger le consommateur (sur demande du consommateur). A un moment, il faudrait peut-être que ce soit le consommateur qui se prenne en main et soit un peu responsable. » Apprendre soi-même à sélectionner des produits de qualité, en plus petite quantité et issus de productions locales, serait-ce le remède miracle pour apaiser nos peurs ? En soi, rien de bien compliqué, si ce n’est suivre le bon sens.

Clotilde Costil

22 ans

@ClotildeCostil

En licence pro presse écrite et en ligne à l’epjt. Passée par La Vie, Ça m’intéresse et le journal La Croix. Intéressée par le journalisme social, elle se destine à la presse magazine ou à la presse quotidienne nationale.

Laura Hubert

21 ans

@Laura_Hbrt

En licence pro presse écrite et en ligne à l’EPJT

Passée par Le Monde (service société), La Croix et L’Étudiant,

Souhaite travailler en quotidien ou en magazine.

Virginie Ziliani

20 ans.

@VirginieZiliani

En licence pro presse écrite et en ligne à l’EPJT.

Passée par Nice Matin et France 3 Côte d’Azur. Se destine à la presse magazine d’actualité.